Le visiteur se rendant à Bex ne manquera pas d’apercevoir, longtemps à l’avance, l’élégante flèche du clocher de pierre niché au sein de la verdure. Placée non loin du centre du village, l’église de Bex est citée pour la première fois en 1193.

Le visiteur se rendant à Bex ne manquera pas d’apercevoir, longtemps à l’avance, l’élégante flèche du clocher de pierre niché au sein de la verdure. Placée non loin du centre du village, l’église de Bex est citée pour la première fois en 1193.

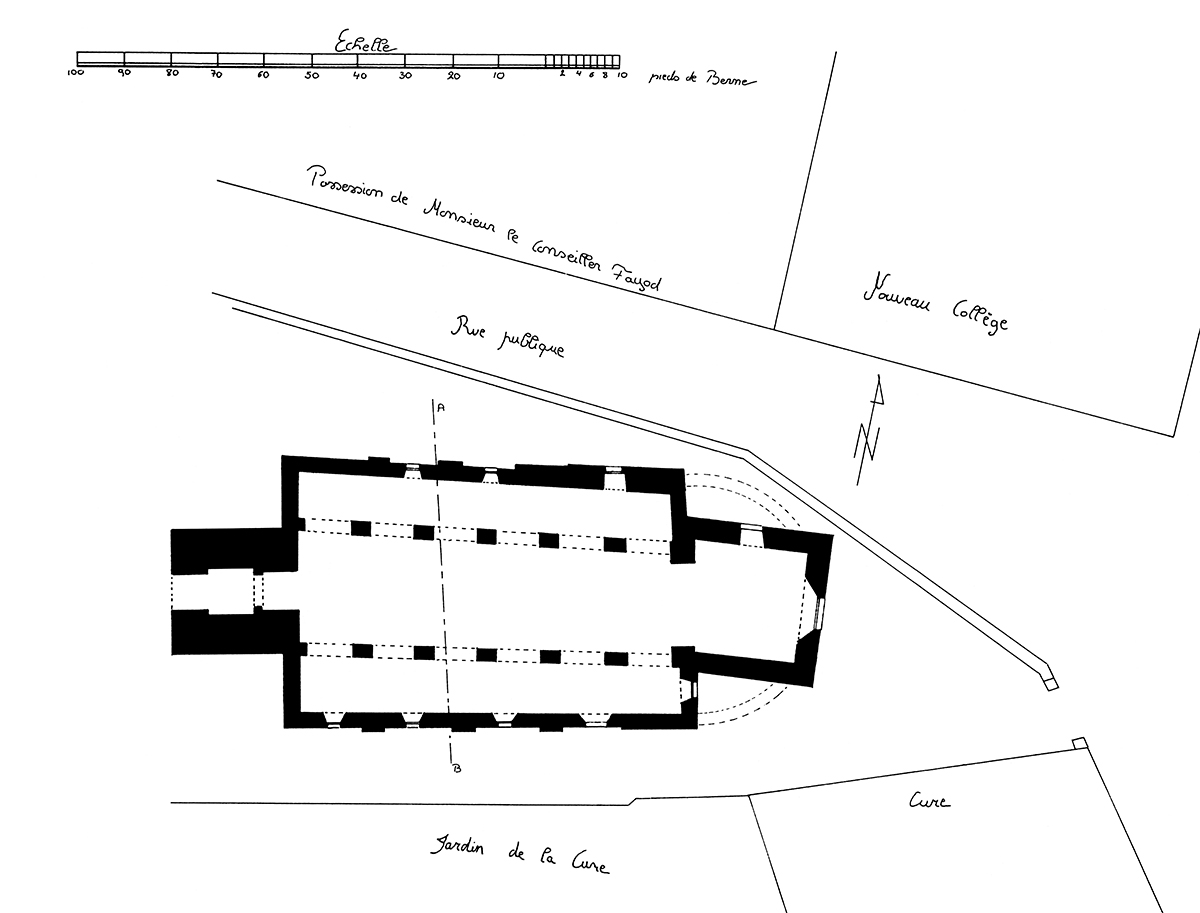

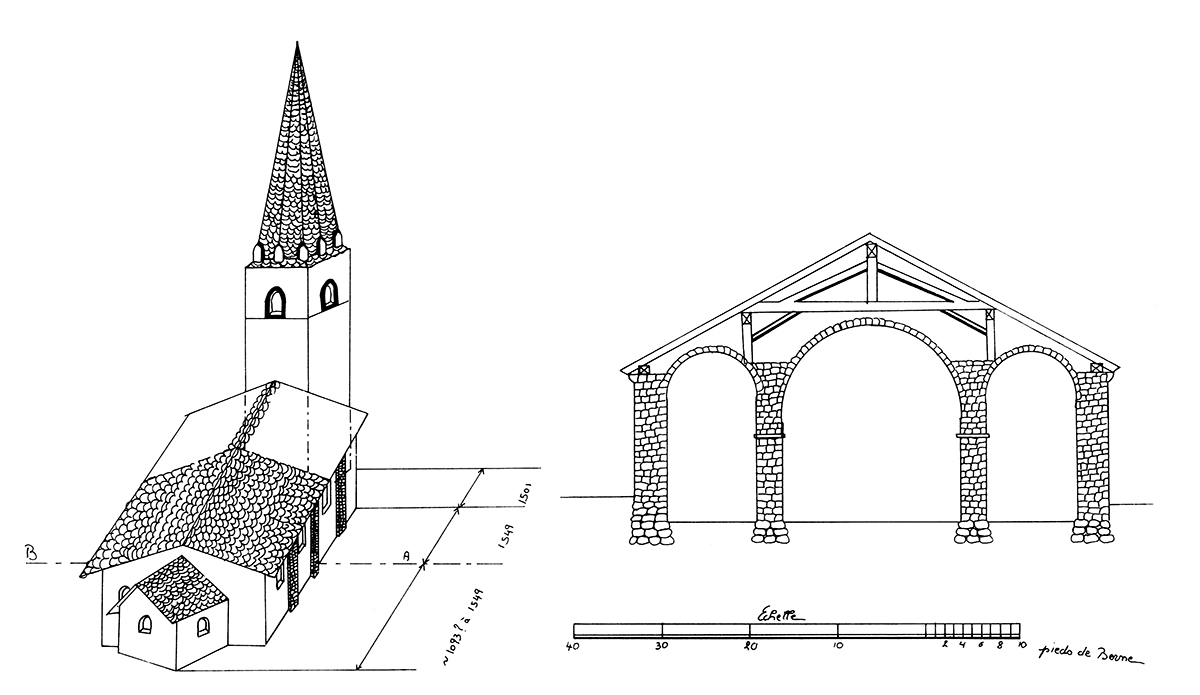

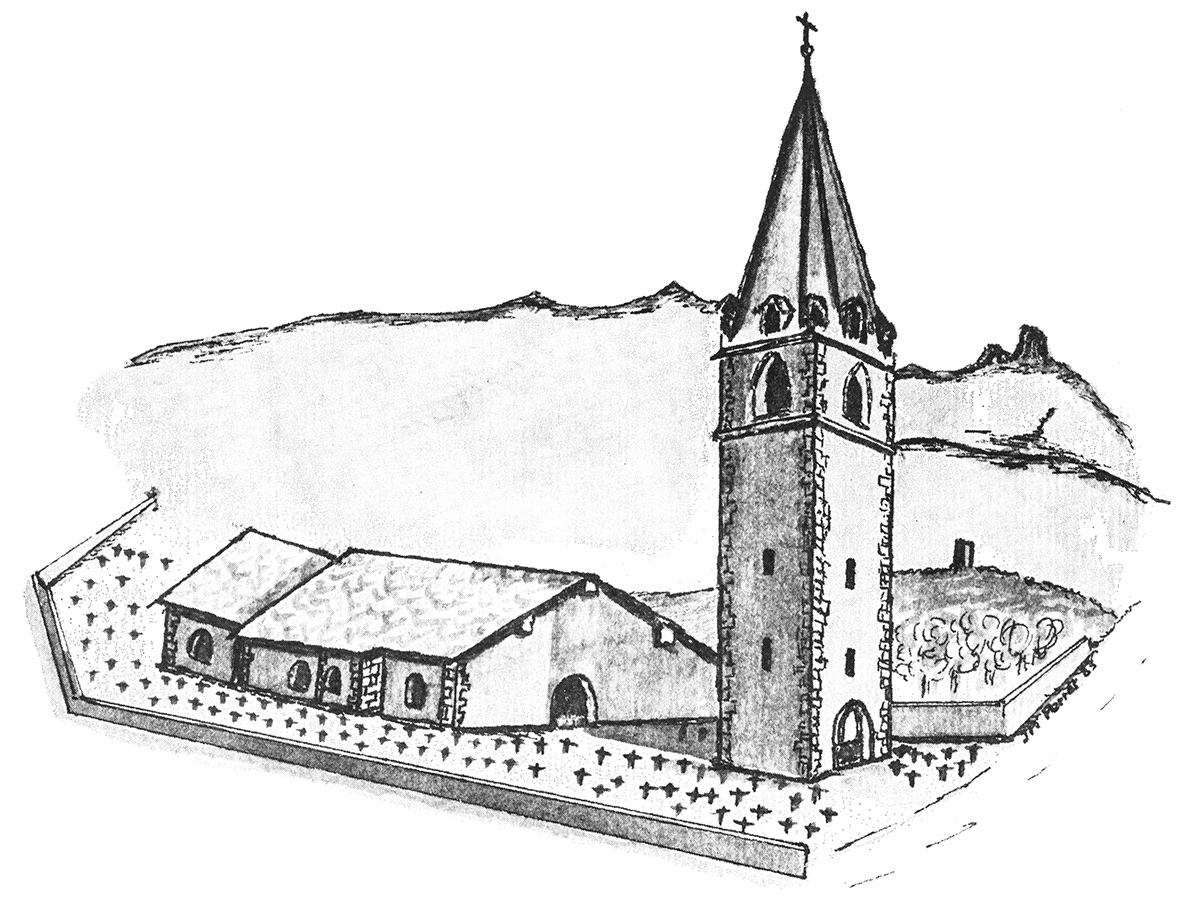

Malheureusement, nous ne possédions que quelques textes s’y rapportant. La nef de l’église de Bex ayant été démolie afin d’en bâtir une nouvelle en 1813, aucun vestige ne subsistait de l’ancienne construction et les textes précités n’étaient guère compréhensibles. La première représentation connue se trouve sur la carte du Rhône de 1634 dessinée par Blepp et l’agrandissement de celle-ci ne donne aucune information réelle (fig. 1). En 1980 cependant, il fut trouvé aux Archives cantonales vaudoises un document capital intitulé « Plan de l’église de Bex telle qu’elle existe actuellement » (fig. 2a), commandé par le syndic François Veillon le 3 juillet 1812. Il nous présente un bâtiment entièrement nouveau, portant des traces de plusieurs modifications et comportant de belles voûtes en plein cintre. Le plan a été dressé par l’architecte Henri Perregaux (1785 – 1850). Il est accompagné d’une élévation de la même main (fig. 2b). L’année suivante, un antiquaire à Genève découvrit dans un château anglais une aquarelle coloriée représentant la nef d’avant 1813, dont les lignes générales confirment en tout point le plan précité (fig. 4). Malgré ces nouveaux documents permettant une reconstitution partielle de l’histoire de l’église Saint-Clément, une grande partie de son évolution restera encore inconnue.

Fig. 1. Détail de la carte du Rhône de 1634. Pour la communauté de Bex ainsi que pour toutes autres à l’époque, l’église fut véritablement le centre de la vie religieuse, politique et économique.

Avant 1501

La première mention de l’église Saint-Clément de Bex dans l’histoire se situe donc en 1193. L’évêque de Sion, dont la paroisse dépendait, remet au chapitre de Bex le droit de choisir son curé (colature) et de percevoir la redevance annuelle (cens). Ces revenus procuraient au curé de Bex non seulement l’intégralité des biens de l’église, mais il bénéficiait également des dons et legs faits par les seigneurs du lieu ou les paroissiens.

Il n’est malheureusement pas possible de déterminer quel pouvait être l’aspect de l’édifice au XIIe siècle ni ce qui a motivé la dédicace de l’église de Bex à Saint-Clément. Il s’agit probablement d’un nom emprunté à l’un des premiers évêques de Rome, Clemens Romanus ou Clément de Rome, considéré comme pape par l’Église catholique.

Une date importante fut la profonde réfection de la nef en 1347, une réparation qui lui a peut-être donné l’aspect que nous avons sur notre plan, du haut de l’église (vers le chœur), jusqu’à la ligne a – b (fig. 2a). Cette construction comportait un clocher et une sacristie qui ont disparu par la suite, le premier en tout cas, à la suite de la construction du clocher actuel. Le chœur tel que représenté sur le plan peut dater de 1479, l’année où l’évêque de Sion Walter Supersaxo (1402 – 1482) vint à Bex consacrer le grand autel. À cette occasion, l’évêque ordonna de clore d’un mur le cimetière, un chemin public le traversant. Le mur figurant sur le plan et qui court tout au long de la face nord de l’édifice doit dater de cette époque. Il se situait à peu de choses près sur l’emplacement de l’actuel.

La paroisse de Bex était la plus vaste du Chablais vaudois, elle était taxée à 25 livres, alors que le curé d’Aigle était taxé à 12 et celui d’Ollon à 6. Elle relevait de l’épiscopat de Sion et regroupait les actuelles communes de Bex, Gryon et Lavey-Morcles. Elle abritait une Confrérie du Saint-Esprit avant 1347 et une Confrérie de la Fête-Dieu mentionnée en 1438. La Confrérie de Bex ou du Saint-Esprit, nous dit Houriet, était une association de caractères religieux qui alliait les œuvres pieuses tel que le secours aux pauvres et l’organisation d’un banquet annuel au cours d’une fête dénommée « la donna » et où un prieur était à sa tête.

Vers 1400, l’église comptait trois autels, celui de Marie-Madeleine, dès son origine, celui de Saint-Martin et celui de Saint-Antoine fondé en 1390. Au milieu de l’église se trouvait un pilier sur lequel était vraisemblablement peinte une piété de la Vierge Marie, peinte ou repeinte en 1379 selon les comptes de la cure de Bex. Le plan nous permet de penser que l’autel de Marie-Madeleine ainsi que celui de Saint-Martin devaient se situer dans le chœur. Quant à Saint-Antoine, on suppose qu’il devait se situer vers la tête de l’église. La piété sise « au milieu de l’église » pouvait être peinte sur la colonne de droite ou gauche, la deuxième à partir de l’entrée depuis la ligne a – b, qui sont les colonnes du milieu du bâtiment de l’époque.

1503 est une date importante quant à la connaissance des activités religieuses qui marquaient la vie de l’église. Alors que le clocher actuel était en construction, à quelque neuf mètres en avant du pied de la nef, il s’avéra nécessaire d’instaurer une charge au marguillier (laïc préposé à la garde et à l’entretien d’une église). Cette décision émanait du curé P. Colin de Bex dont un acte du 27 mai nous donne de très nombreux renseignements sur la nature de sa tâche. Il est dit que le marguillier prendra soin des ornements et joyaux tels que calices, croix et chasubles, etc. Il aura une clef de la sacristie où se trouvent les ornements et joyaux, tels que croix d’argent, calice, boîte d’argent pour les reliques, bannières (gonfanon), lingerie de toute l’église, dont il sera responsable. Il ouvrira et fermera l’église matin et soir. Il sonnera les cloches chaque jour matin et soir à l’Ave Maria. De plus, il sonnera tous les jours de fête et les dimanches, ainsi que leurs veilles, toutes les heures, ainsi que les célébrations des messes selon la coutume. Il fera de même le jour de la Toussaint. Sur requête des paroissiens, il sonnera pour les sépultures et sera avec eux pour leur montrer comment sonner, excepté en cas de danger de peste ! Il allumera chaque jour matin et soir, la lampe du chœur. Les jours de fête, en sus, il allumera les lampes devant le crucifix et la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine. Il remettra, sous requête du curé ou son remplaçant, les linges, calices et autres nécessaires pour la messe. Il est précisé que ceux-ci devront lui être rendus tels quels. D’autre part, il fournira l’eau des fonds. Il devra se procurer en suffisance des rameaux neufs et en mettra tout autour de l’église. À l’intérieur, à la veille de l’Eucharistie, cette pose se fera avec l’aide des vicaires. Les rameaux lui resteront. Il aura pour soin de blanchir et lessiver les linges de l’église, ceci à ses frais. À Pâques il récoltera les offrandes des paroissiens, soit un gros (monnaie) par famille, dont il rendra au curé de la demi de cette collecte. Il devra recueillir 21 deniers mauriçois pour chaque mortuaire ou trentenaire (en latin tercenarium, soit 30 messes célébrées 30 jours de suite après l’enterrement).

Il rendra compte de gros seulement aux vicaires, excepté ceux pour qui, en raison de leur pauvreté, il n’est pas fait d’anniversaire. Ses rémunérations, en plus des précédentes, sont les suivantes :

- La demi des offrandes de Pâques, plus un florin du Chablais, à valoir sur la demi du curé,

- Trois deniers lors des enterrements,

- Le jour de la Toussaint, le curé lui remettra un gros pain sur les offrandes du jour,

- Trois deniers le jour des patrons des chapelles, si ledit jour ne tombe pas sur un jour de fête,

- Trois deniers sur les offrandes pour une sonnerie solennelle avec glas,

- Il participe à tous les repas de funérailles où se rend le curé,

- Le reste du pain bénit qui ne sera pas donné, chaque dimanche.

Ce texte prouve que l’église possédait un clocher avant celui que l’on connaît aujourd’hui, ce dernier étant alors en construction. D’autre part, il est fait mention d’une sacristie mais celle-ci a disparu du plan, tout comme l’ancien clocher. Au chapitre des clefs, on constate en examinant le plan que l’accès au chœur était interdit, selon certains auteurs, par une grille. Il faut relever qu’en plus du déroulement courant de ces activités, deux messes avaient été instituées. La première était appelée « Messe de l’Aurore », et fut fondée le 29 janvier 1382 par le comte Amédée VI de Savoie (1334 – 1383). Elle tomba peu à peu dans l’oubli et fut réintroduite le 12 mars 1519 par le cardinal Matthieu Schiner (1465 – 1522).

Cette lettre rappelle que la messe avait été suspendue en raison des inconvénients qui en résultaient pour les offices à venir. En effet, les paroissiens qui la fréquentaient les dimanches et jours de fête allaient à son insu boire et se divertir, au détriment de la messe ! Des paroissiens avaient alors demandé sa réintroduction. L’évêque, tout en rappelant le sens du dimanche et des jours de fête, rétablit l’office tout en rappelant au curé et aux auxiliaires de veiller à ce que les fâcheuses conséquences de jadis ne se reproduisent plus ! La seconde fut instituée le 10 mai 1492 pour la mémoire de noble Gabriel de Duin par son fils Pierre de Duin. Ce sont trois messes à célébrer hebdomadairement sur l’autel de la chapelle de la bienheureuse Marie-Madeleine. La première le lundi sera le Requiem, la seconde le mercredi en commémoration de Marie-Madeleine et la troisième le vendredi de la Sainte Croix. À l’issue de chaque messe, il sera dit sur le tombeau de Gabriel de Duin, le « De Profundis – Miserere » et aspersion d’eau bénite. Des revenus accompagnent naturellement cette fondation.

Fig. 2b. Coupe de la nef (copie du plan de 1812, ACV, B 892). À gauche les étapes des transformations de la nef

Ainsi que nous l’avons vu, il existait deux confréries, associations qui ont perduré jusqu’à la Réforme. La confrérie du Saint-Esprit se voit décerner par dame Pérolle Nicod, le 20 juin 1347, un legs d’un cens d’une demi-coupe de froment sur son champ des Pontex. En contrepartie, la confrérie donnera chaque année aux lépreux une part aux repas et une cruche de vin. S’il n’y a pas de lépreux, ces dons iront aux pauvres. On l’a vu plus haut, la « donna » était la fête annuelle de la confrérie du Saint-Esprit. Un acte du 19 mars 1492 nous indique avec précision que ladite fête se déroulait alors sur le pont du Glarey, soit celui qui a été remplacé approximativement par l’actuel Pont-Neuf. C’est à l’occasion de ces fêtes que devaient être remis les dons faisant l’objet du legs précité. L’acte dont nous venons de parler nous renseigne encore sur un point important. Il a pour autre but la cession d’une pièce de terre de « 2 bons fossoriers » à la commune de Bex ; il y est précisé que cette dernière pourra ainsi recréer un chemin public, celui du cimetière ayant dû être clôturé sur ordre de l’évêque de Sion (voir plus haut).

À la fin de la période dite « avant 1501 » on peut supposer que l’église de Bex se composait de la représentation figurant sur le plan du chœur, à la ligne a – b, où se trouvait son entrée. Le chœur a, semble-t-il, été reconstruit et consacré en 1479. Il devait exister une sacristie ainsi qu’un clocher beaucoup plus modeste que l’actuel. Le chœur était séparé de la nef par une grille (porte), trois autels existaient et une piété de la Vierge Marie ornait l’une ou l’autre des colonnes médianes de la nef.

Un dernier fait historique est à mentionner avant que l’église ne subisse une nouvelle mutation, il s’agit de l’invasion des Bernois en 1464, conduits par le chevalier Nicolas de Scharnachtal (~ 1419 – 1489), dans le but avoué de se rendre maître de la personne de Rodolphe Asperlin (~ 1410 – ~ 1478). Les Bellerins étaient à la messe et Pierre de Duin participait à l’office. Un chef bernois ayant fait irruption à la tête de plusieurs hommes, Pierre s’avança à leur rencontre et voulut les empêcher de troubler l’office. On ne sait si le dialogue suivant s’est vraiment échangé, mais il ne manque pas d’une certaine grandeur. Pierre de Duin demande à son vis-à-vis s’il sait la langue romane et celui-ci répond :

– Oui.

– Este-vous noble ?

– Je suis noble et chevalier.

– Dans quelles intentions avez-vous fait irruption sur les terres de Son Altesse le duc de Savoie ? etc.

À cette occasion, un citoyen du nom de Jaquet Fornage, voulut sonner le « forcri » (le tocsin), il en fut empêché par l’un des envahisseurs. Ce n’était qu’une incursion. En 1476, les Bernois s’emparent de la région et créent le Gouvernement d’Aigle.

De 1501 à 1528

Nous n’avons pu retrouver de textes traitant des délibérations au sujet de l’avenir de l’église au début du XVIe siècle, mais cette fois-ci la pierre donne des preuves. En 1501, les travaux de la construction de l’actuel clocher, d’une hauteur de 52 mètres, furent entrepris, ainsi que le prouve la date indiquée au-dessus de la voûte d’entrée. Selon Marcel Grandjean, le début des travaux peut être attribué au maçon-architecte Jean Dunoyer, qui réalisa les beaux clochers de la région tels que Villeneuve, Vouvry, Montreux, Vevey, etc. Jean Dunoyer, alias Vaulet de Vouvry, a véritablement façonné le visage du Chablais en y construisant notamment des clochers d’une rare élégance. Le clocher de l’église Saint-Vincent de Montreux, qui date de 1473, bien que d’apparences similaires, est de construction plus frustre et ne mesure que 41 mètres de hauteur. À Bex, l’achèvement de la construction se situe vers 1511, la même année où l’on discutait de la participation aux frais de l’érection de la tour et de la fonte des cloches. La grosse cloche « la Clémence » portant la date de 1513. Le clocher fut construit non pas accolé à la nef, mais bien quelque neuf mètres en avant de celle-ci. Il semble donc certain que l’on avait des vues bien précises sur ce bâtiment. Avait-on l’intention de le démolir pour en bâtir un nouveau ? Voulait-on simplement le prolonger ainsi que cela fut fait plus tard ? La seconde éventualité nous semble raisonnable. Dans tous les cas, de nombreuses voix s’étaient élevées, estimant que la nef était trop petite pour contenir les fidèles de l’époque. À terme, une modification devenait donc nécessaire. De 1501 à 1529, l’église présentait un aspect assez original avec une nef déportée par rapport au clocher (fig. 3). Mais d’autres événements plus importants étaient en marche et allaient trouver leur dénouement au cours de ces années charnières. Le duc de Savoie avait dû céder à la République de Berne une partie du Chablais qui devint le Gouvernement d’Aigle et dont Bex en était un des plus beaux fleurons. En 1476 les Bernois prennent possession de la région et entreprennent une profonde réorganisation de leurs nouvelles possessions. Elle se traduit rapidement par une nette amélioration de la sécurité, suivie aussitôt après par la construction de « bâties » ou digues pour contenir un Rhône dont les débordements avaient des résultats catastrophiques pour l’agriculture et la santé publique. Sur le plan religieux, la situation évolue aussi. Les idées nouvelles filtrant dans la région, on ne peut plus s’empêcher de juger le mode de vie des ecclésiastiques. On s’étonne qu’un Nicolas de Diesbach, curé de Bex, ne réside jamais en ce lieu. Les offrandes exigées à Pâques sont ressenties par une partie de la population comme un véritable impôt. À l’extérieur, les choses vont encore plus vite et plus en profondeur. En 1517 un violent conflit agite le Valais et son évêque, le cardinal Schiner. Les troupes de ce dernier sont finalement recueillies dans le Gouvernement d’Aigle. En janvier 1528 une « dispute » est organisée à Berne, en langue allemande, et tourne à l’avantage de la réformation. Sitôt après, une seconde dispute eut lieu en langue française cette fois. Jacobus Collombi, le vicaire de Bex y participe, les résultats y sont identiques à la précédente.

À la fin de février, Bex se prononce pour les idées nouvelles et adopte la réforme malgré de nombreuses oppositions. Cette décision fut suivie rapidement par des mesures tendant à la faire entrer dans les faits. Proclamée le 5 mai 1528, la réforme est donc instituée à Bex. Le 7 février 1529, les gens de Lavey et Morcles se voient interdire de se rendre à la messe à Saint-Maurice, ils doivent continuer de se rendre au culte à Bex, le Consistoire est installé ! Sur le plan économique a lieu un changement important pour la paroisse de Bex. Les biens de l’église sont retirés à l’évêché de Sion et passent en mains de l’État de Berne, une mesure qui va certainement peser lourd dans l’avenir de la modernisation de la nef de l’église. Immédiatement après la proclamation de la réforme à Bex, le gouverneur d’Aigle, Félix de Diesbach (gouverneur de 1528 à 1533), frère du curé de Bex, ordonne d’abolir la messe et d’abattre les images. La résistance des bellerins fut vive et une grande partie des vases sacrés et ornements fut vendue à Genève en 1533 dont voici l’inventaire :

- Une croix d’argent au pommeau de cuivre doré

- Un calice et sa patène dorés

- Un calice et sa patène d’argent blanc

- Une petite arche en bois recouverte d’argent

- Deux custodes de cuivre doré

- Une chape de satin noir

- Une chasuble de damas avec étole et manipule

- Deux aubes de toile

- Un gonfanon de taffetas (un drapeau en étoffe de soie à plusieurs pointes, tombant verticalement) rouge portant l’image de Saint-Clément.

Pour ce dernier, il est stipulé que l’acheteur le conserverait et se tiendrait à le rendre à bon compte. Certains des concitoyens d’alors pensaient qu’il serait possible par la suite, quand l’orage aurait passé, de reprendre un emblème qui leur tenait sûrement à cœur et qu’ils avaient vu de tout temps participer à la « donna ». L’autel, conservé quelque temps, fut finalement vendu à la paroisse de Troistorrents où il se trouve actuellement.

Situé dans l’église paroissiale, le maître-autel, dédié à Sainte-Marie-Madeleine, est une œuvre magnifique qui impressionne le visiteur. Notons que l’église de Troistorrents est, elle aussi, dédiée à cette sainte patronne. Reconstruite en 1702, elle a peut-être pris le vocable de « Sainte-Marie-Madeleine » en l’honneur du maître-autel qui provenait de la précédente construction. Ce dernier ayant été acquis, comme on vient de le voir, auprès de la paroisse de Bex, il est possible que le choix de la patronne de Troistorrents ait été indirectement guidé par les Bellerins.

Bex fut la première paroisse à être dotée d’un « prédicant » en la personne d’un Français, Simon Robert, époux d’une ancienne abbesse. Il prit son ministère à Bex en 1528 et y mourut en 1533.

Les tâches du pasteur sont définies. Il doit faire le prêche le dimanche et le catéchisme à midi. Le lundi, il doit faire les prières, suivies de la séance du Consistoire. Le jeudi, le jour du marché et de la réunion de la cour civile, il doit faire le prêche. Le vendredi, il fait les prières et le catéchisme alternativement, ainsi que le samedi. Avant Noël, il doit faire dans tous les dizains les interrogatoires pour la Sainte Cène et deux fois l’an il fait visite aux écoles. De plus, il doit visiter les malades.

Fig. 3. Reconstitution de l’église de Bex entre 1501 et 1529. Le clocher fut construit non pas accolé à la nef, mais bien quelque neuf mètres en avant de celle-ci. Dessin de J.-M. Perret selon croquis de l’auteur

Dès 1529

L’installation du nouveau culte n’apporte cependant aucune solution au manque de place enregistré dans l’église Saint-Clément de Bex. Bien au contraire, la population de la paroisse a augmenté et l’entrée en fonction du Consistoire, dont l’une des tâches était de contrôler sévèrement la fréquentation de l’église, remplit cette dernière, mais sans en augmenter le volume. Nous l’avons vu plus haut, les bâtisseurs du clocher avaient certainement des vues au sujet de la nef, ayant érigé celui-là en avant de la bâtisse. Grâce à un acte du 24 août 1529 dressé par le notaire Pierre Jaquin, nous avons les détails des travaux du chœur de l’église commandés au maître-maçon Jacques Martin. Étaient notamment présents, le syndic de Bex, Claude Rapaz du Glarey, Claude Cathelinaz, châtelain de Lavey et noble Hippolyte de Jutigninge, au nom de ceux de Gryon. Cette décision est rédigée de la sorte :

« … à savoir de reblanchir l’église paroissiale de S. Clément, à savoir depuis le chœur en bas, compris les chapelles qui sont dans le chœur, c’est-à-dire celle de Marie-Madeleine et celle de S. Martin et aussi là où le mur aura été relevé, soit exhaussé, qu’il doive le blanchir et partager avec toute la nef de l’église et fournir les matériaux à cet effet. Item, qu’il fera dans la nef trois fenêtres dont une hors du lutrin de l’évangile et les autres au pied de l’église, à savoir à l’endroit où l’on a agrandi l’église, de la hauteur de 3 pieds et largeur de 2. Item, il fera deux arches qui sont au pied de l’église, appondues au clocher, en pierre de taille, se raccordant aux autres arches de la nef. Item, il fera et agrandira la nef de l’église du côté d’en bas, de manière qu’elle affleure le mur du clocher et revêtira le mur de vivelles, concordantes aux autres vivelles de l’église et fera des encoignures de pierre de taille dans ce mur à faire à neuf. Item, la communauté devra abattre le mur ancien, le débarrasser et fournir au maître les matériaux pour l’agrandissement de l’église, et creuser les fondements de ce mur nouveau, le tout pour le prix de cent florins payables par le syndic… »

Ce travail portait donc sur les points suivants :

- Reblanchir l’église du chœur jusqu’au clocher, y compris les chapelles (l’on apprend ainsi que celle de Sainte-Marie-Madeleine et celle de Saint-Martin se trouvaient dans le chœur).

- Confection de trois fenêtres, dont deux (?) dans la nouvelle partie de la nef.

- Confection de deux arches identiques aux anciennes existantes, dans la partie prolongée.

- Construction du prolongement lui-même.

- Confection de vivelles (?) identiques à celles existantes.

- Bâtir en pierres de taille les encoignures du prolongement du côté du clocher. L’acte précise encore que les travaux doivent être achevés pour Noël.

Une question se pose au sujet des fenêtres. En effet, dans l’acte, il en est prévu trois, soit deux dans la partie allongée et une dans l’ancienne nef, « une hors du lutrin de l’évangile ». Si l’on tient compte du fait que ledit prolongement compte deux arches, il semble que ce soit finalement trois fenêtres qui ont été posées dans le prolongement. Quant à celle à percer dans l’ancienne nef, il se pourrait, sous toute réserve, que cela soit la fenêtre regardant plein est à l’extrémité droite de la nef, du côté de la cure. Le lutrin de l’évangile aurait été alors situé à l’intersection du chœur et de la nef, le prédicant ayant ainsi à main droite les notables aux places réservées dans le cœur et à main gauche l’ensemble des fidèles. Il aurait eu ainsi une position identique à celle que l’on trouve actuellement à l’église du Cloître à Aigle, mais sur le côté gauche de la nef. Sachant les démêlés qui vont suivre au sujet des places du chœur, une telle disposition est fortement vraisemblable.

Une taxe pour couvrir les frais des travaux fut levée dans toute la paroisse chez les nobles, les gens de chaque dizain, ainsi que les gens de Gryon, Lavey et Morcles. Les totaux en sont les suivants :

- Nobles plus le curé, 65 florins et 38 gros

- Bornuit et Cotterd, 5 florins et 4 ½ gros

- Bex, 36 florins et 3 quarts

- Le Glarey, 28 florins, 9 gros et 1 denier

- L’Allex, 21 florins et 1 denier

- Le Châtel, 4 florins, 9 gros et 2 deniers

- La Posse du Haut, 7 florins, 5 gros et 2 deniers

- La Posse du Bas, 10 florins, 11 gros et 4 deniers

- Frenières, 14 florins et 10 gros

- Gryon, 2 florins et 7 gros

- Ollon, 15 gros

Les hommes de Gryon sont taxés pour le 1/5 du total de 280 florins, soit à 55 florins et ceux de Lavey et Morcles sont taxés à 25 florins. Les chiffres qui précèdent ne pouvant guère être traduits en montants de nos francs actuels, ils nous permettent toutefois de comparer le poids économique des nobles par rapport aux simples citoyens, d’une part et la richesse relative des dizains entre eux. Ainsi, en 1530, la paroisse de Bex s’était dotée d’une église conforme aux vœux de l’époque et qui devait correspondre, dans l’ensemble, au plan de 1812. Le 4 février 1539, les habitants de Gryon sollicitent leur séparation de la paroisse de Bex et obtiennent un pasteur le 25 juillet de la même année.

Deux réfections ultérieures sont à signaler, dont on ne connaît pas le détail, à savoir en 1721, une réfection de la nef. Relevons à ce sujet que la façade nord de celle-ci présente de notables différences d’épaisseur dans son mur (fig. 2a). L’humidité devait certainement avoir des effets néfastes. Quant à la façade sud, elle présente une grande homogénéité et ne doit guère avoir subi de retouches. Ses fenêtres sont quasi semblables et le haut du mur est légèrement plus large, ce qui pourrait être un renfort d’origine consolidant le haut du bâtiment.

Par contre, la façade nord présente trois fenêtres dont deux seulement font face exactement à celles de la façade sud. Il est possible que cette différence d’implantation au haut de la façade soit due à l’existence des chapelles dans cette zone.

En 1764, c’est dans le chœur que l’on entreprit des travaux de réfection dont le détail ne nous est lui aussi pas connu. Avant d’aborder la querelle des bancs de l’église, il faut signaler la requête du syndic et de la communauté de Bex, expédiée à LL.EE. par le gouverneur d’Aigle, le 22 avril 1759. Il y est demandé l’autorisation de transférer le cimetière. En effet, celui-ci se trouvait depuis toujours autour de l’église. Il précise que la hausse incessante des terres situées autour de l’édifice rend cette dernière plus humide. Il est relevé qu’à cette époque on comptait en moyenne 60 sépultures par année et que la situation était telle qu’« il ne reste pas seulement un chemin pour entrer dans le Temple ». L’église fut le sujet d’une longue suite de querelles au sujet des bancs réservés à diverses personnalités. Depuis la réforme, ces derniers se trouvaient dans le cœur et la jouissance de ces bancs avait été acquise par diverses familles, ces dernières ne voulaient en aucun cas céder à cette prérogative, un arrêté du 16 mai 1677 réserva alors ces places à « ceux qui chantent » et aux vieillards. La situation ne semble pas avoir été réglée pour autant, car en 1791, une pétition signée par 186 personnes exigea l’abolition des privilèges concédés dans le chœur de l’église et formule de vives critiques contre l’administration du village. Notons en passant que les esprits s’échauffaient et on commençait à user d’un langage issu de la Révolution française. Le 19 avril 1810, on revient sur le sujet en précisant que les deux autorités de la commune doivent occuper les bancs du chœur, à savoir le syndic et les municipaux et sept bancs pour la Justice de paix. Toutefois, la population avait encore augmenté d’une manière sensible et chacun s’accordait à constater que la nef était devenue trop exiguë pour les fidèles. Le 23 octobre 1791, le châtelain Jean-François Favrod, s’adressant au Conseil général, disait :

« Il conviendrait peut-être de rebâtir l’église pour l’agrandir, car elle est trop petite. LL.EE. l’insinuent et offre d’y contribuer. Toutefois, il faudrait voir ce que LL.EE. veulent faire avant de rien bâtir ».

Afin de faire cesser la querelle dont nous venons de parler, l’idée d’un chœur circulaire était déjà dans l’air. Il faut reconnaître que l’église devait être de contenance limitée avec ses bas-côtés depuis lesquels il était difficile d’apercevoir le prédicant. Les piliers occupaient également une place importante et les voûtes et les fenêtres basses donnaient à l’ensemble une atmosphère assez sombre. Le 7 janvier 1798, la commune avait confié à l’architecte Bippert une première étude et cette dernière était restée dans les tiroirs de l’autorité, attendant des temps meilleurs.

Entre-temps, on fit recrépir le clocher et le colombaire, la paroisse fournissant les échelles, les bois et les planches, ainsi que la chaux et le sable. L’année suivante la porte de l’entrée du clocher fut remplacée par une porte en bois, celle-là même qui se trouvait en place avant la pose de l’actuelle grille. En 1812, le projet de Bippert fut soumis à l’architecte de l’État Henri Perregaux dont le devis fut présenté le 20 août à Bex.

Dès 1813 ou période actuelle

Le plus clair du texte qui va suivre est emprunté à la brochure de F. Isabel, publiée en 1913 et intitulée « Notice sur le Temple national de Bex », elle commémorait le premier centenaire de l’actuelle nef. Celle-ci est un exemple typique de l’architecture dite protestante, le chœur étant constitué d’un simple demi-cercle fermant à la tête le rectangle de la nef. La commune entama des pourparlers avec l’État de Vaud afin que ce dernier finance la construction du chœur. Une telle décision peut paraître aujourd’hui étonnante et l’on peut se demander le pourquoi de cette tentative. Rappelons que lors de la réfection de l’ancien chœur en 1764, l’État de Berne s’était acquitté du coût des réparations. La demande des autorités bellerines était basée sur une ancienne règle qui voulait que l’évêché de Sion ait le droit de choisir le curé, celui d’encaisser les revenus de la paroisse, mais en contrepartie il assumait l’entretien du chœur des églises qui dépendaient de son autorité. L’État se fit bien tirer l’oreille, mais devant l’argumentation de Jean-Salomon Veillon, greffier municipal, il consentit à allouer une somme de Fr. 4000 à condition que pour lui, cette obligation ne lui fût plus jamais réclamée ! Le coût des travaux était devisé à Fr. 10 000, les matériaux étant fournis par les soins de la commune. Le 6 avril 1813, on entreprit de démolir l’ancienne nef, les bois furent vendus, ainsi que la porte de la « chambrette », sans doute une ancienne chapelle et les anciennes fenêtres avec leur plomb et fer. Quant aux matériaux, les planches vinrent de Frenières, les pierres de Sous-Vent, la chaux maigre du Bouillet et des Iles de Lavey, les tuiles de la tuilerie de Bex, les pavés de Sublin et de St-Triphon, les poutres de la charpente des forêts du château d’Ergnau et de Vers le Bey de Cerisson au-dessus du Bévieux. Enfin, le marbre des colonnes de la galerie ainsi que les jambages des portes et fenêtres, des carrières de St-Triphon.

Fig. 4. Reproduction d’une gravure du Temple de Bex. (École anglaise – XVIIIe siècle). Seul document connu représentant l’église de Bex, de construction romane. Collection Strasser-Anex. Document 35,5 x 26cm

Une partie de la menuiserie faite par un nommé Bury fut amenée de Lausanne à Villeneuve par voie lacustre, puis à Bex par des charrois.

Le 28 septembre, la paroisse offrit un banquet à l’Hôtel de Ville et l’on y but, paraît-il, du vin de l’excellente année 1811, année de la Grande comète ! Il semble que la nef put être utilisée dans le courant de l’hiver 1813 – 1814, mais son inauguration eut lieu le 24 juillet 1814, ainsi que sa consécration à l’Éternel. Aucun banc ne fut marqué ou réservé, à l’exception de quatre places pour le pasteur et sa famille.

La première société de chant sacré, fondée par le pasteur Jean-Gabriel Fayod le 3 décembre 1792, réorganisée le 12 novembre 1807 avec l’aide des régents de l’école, chanta le jour de l’inauguration un cantique écrit en 1813. Les comptes, eux, mirent un certain temps à être bouclés. Ce n’est que le 25 février 1816 que le conseil de paroisse de Bex-Lavey-Morcles put procéder à la reddition de ceux-ci.

De 1825 à 1827, l’orgue actuel fut construit et installé, il était le premier instrument de ce genre à être mis en fonction dans le district. Pour cette construction, de nombreux particuliers avaient offert la vaisselle en étain et la commune avait fait de même en faisant fondre trois channes d’étain d’un poids de 11 ¼ kg. De plus, elle avait fourni trois noyers de Sous-Vent. En 1904, on procéda à nouveau à la réfection du clocher puis une nouvelle fois l’objet de soins attentifs à l’issue du tremblement de terre du 15 janvier 1946, qui avait gravement fissuré la pointe de sa flèche. L’armature de fer placée en 1904 à l’intérieur de celle-ci préserva ce monument de dégâts plus importants. Les réparations portèrent sur l’extrémité de celle-ci et la différence de teinte perceptible encore aujourd’hui atteste de la zone reconstruite.

Enfin, de magnifiques vitraux représentant des scènes bibliques furent posés en 1911, remplaçant des vitrages en verre « cathédrale », similaires à ceux qui subsistent aux deux fenêtres au pied de la nef, et à celles au-dessus des deux portes latérales. Ils sont l’œuvre de l’artiste-verrier Clément Heaton et expriment l’idée de la marche en avant de l’humanité vers la lumière.

Aujourd’hui, le coffre de la bourse des Pauvres, portant la date de 1777, placé sous la table de communion, est le seul souvenir concret transféré de l’ancienne à la nouvelle nef.

L’église Saint-Clément de Bex a derrière elle une très longue histoire dont la présente étude ne peut rapporter qu’une partie des faits. C’est aussi, comme en maint endroit de notre canton, une histoire des occasions perdues. En effet, qu’il devrait être passionnant d’examiner l’ancienne nef de Saint-Clément de Bex et d’y découvrir, en « lisant » ses pierres, les maintes transformations qui y furent apportées tout au long de son existence. Il eût été hautement intéressant de retrouver l’emplacement de l’ancien clocher, de la sacristie, de la grille fermant le chœur, des chapelles, des diverses sépultures, du prolongement de 1529 et nous en passons. Heureusement, le plan de 1812 et les représentations sous fig. 1 et 4 nous permettent de nous faire une idée plus complète.

Il subsiste surtout un mystère d’importance qui a pour siège le chœur de l’ancienne nef que le plan nous montre fortement déporté sur la droite.

Il en est de même dans maintes églises de nos régions, mais l’angle formé par cette construction est généralement beaucoup moins important. M. François-Olivier Dubuis, archéologue valaisan, explique ces angles habituels par les difficultés rencontrées par les architectes de l’époque. En effet, la nouvelle construction était bâtie alors que l’ancienne était encore existante et en fonction. Sitôt le nouvel ouvrage exécuté, l’ancien était abattu et l’on s’apercevait alors d’une erreur par rapport à l’axe de symétrie du bâtiment. Cependant à Saint-Clément de Bex « l’erreur » semble vraiment importante. Y avait-il une autre raison ? De nombreuses questions se posent, auxquelles des fouilles pourraient éventuellement donner réponse.

François Gillard dans la revue du Mandement de Bex n°16 (1983) (épuisé)

D'autres articles qui pourraient vous intéresser

Nadine Louguinine. Parcours d’une baronne, histoire d’une vie

En accompagnement de l’article « Nadine Louguinine. Parcours d’une baronne, histoire d’une vie », publié dans le numéro 54 (2023) de notre revue, nous avons le plaisir de vous présenter plusieurs galeries photos exclusives.

Des souvenirs de vies, à la poubelle…

Le hasard des chinages dans les déchets encombrants déposés sur les trottoirs des hauts de la Riviera vaudoise a permis de sauvegarder quatre vieux albums de photos, que j’ai pu ensuite acquérir dans une brocante du Chablais.

Les blocs erratiques de Bex

Au cours du XVIIIe siècle, les premiers géologues qui arrivent dans les Alpes suisses et le Jura sont intrigués par d’énormes rochers granitiques de plusieurs tonnes placés au sommet des collines, isolés au milieu des plaines. Parmi les plus important sur le territoire national, deux de ces blocs se trouvent dans la forêt des Luisances sur la colline des Montets.